究其實打從林伯欣年代中後期,亞視劇集即已告大減產:畢竟大多收視不好,頂多兩、三成左右,且弄不好,一成以下,不奇怪也。從世界各地慣例看,劇集製作之邏輯一如電影,一收視不好,投資者即不願再注資也。那些對亞視減少拍劇持批評態度者,他們一大荒謬之處是,妄顧現實操作之邏輯也。

另一方面事實上亞視作為一家電視台,並非一無是處:三色台最成功只不過拍劇而已,算什麼典範哉?其他節目多乏善可陳也。即如新聞節目,三色台擺明純粹應酬一下發牌條例(香港電視廣播法規規定電視台一定要製作新聞節目),根本無心去做也——三色台新聞一向被嘲「是是旦旦」,自然不奇怪也。亞視新聞則剛好相反,有口皆碑:只是吃虧在資源有限,然節目則相應嚴謹得多也。

|

| 說亞視不如三色台倘在拍劇方面,確如是;然在新聞製作方面則剛好相反──尤其三色台,倘非電視廣播條例限制,三色台分分鐘不做新聞可也。(電視截圖) |

|

| 又或者,後期三色台一不做二不休,專找一些看上去「QQ地」之女孩子坐上主播枱──一如拍劇起用楊羚之類,配合三色台市場策略也。(電視截圖) |

尚有很多資訊性節目亞視遠勝三色台:舉例在資料搜集上,三色台往往錯漏百出;亞視反而沒這個問題也。

| 於亞視一眾非戲劇類節目中──指資訊性質、紀錄片之類,以《尋找他鄉的故事》為代表:一開播,即口碑、收視雙收;而印象中三色台同類型節目作出同樣佳績者,幾無也。(電視截圖) |

從一些收視戰中當可見亞視、三色台之特點:舉例1995年亞視之《今日睇真D》,即迫使三色台以《城市追擊》迎戰——倘比較兩者,顯然以三色台一套差得多,且內容不嚴謹,還有點輕佻也。

|

| 按其實《今日睇真D》之定位亦是以輕鬆作基調,且對比三色台《城市追擊》,較擅於炒作爆炸性話題──三色台反而在此方面被動,著名者有播放解剖外星人紀錄片也。(維基百科圖片) |

而另一例子則當然是亞視製作《百萬富翁》,迫使三色台以《一筆勾銷》迎戰:從質量上看同樣是三色台不濟——尤其問答之問題,擺明隨隨便便,沒經過檢驗也。

|

| 按其實倘於今回顧,假如《百萬富翁》是三色台製作,內容素質大概會很尷尬:比如遊戲問題,必錯漏百出,常會引起觀眾非議也。(電視截圖) |

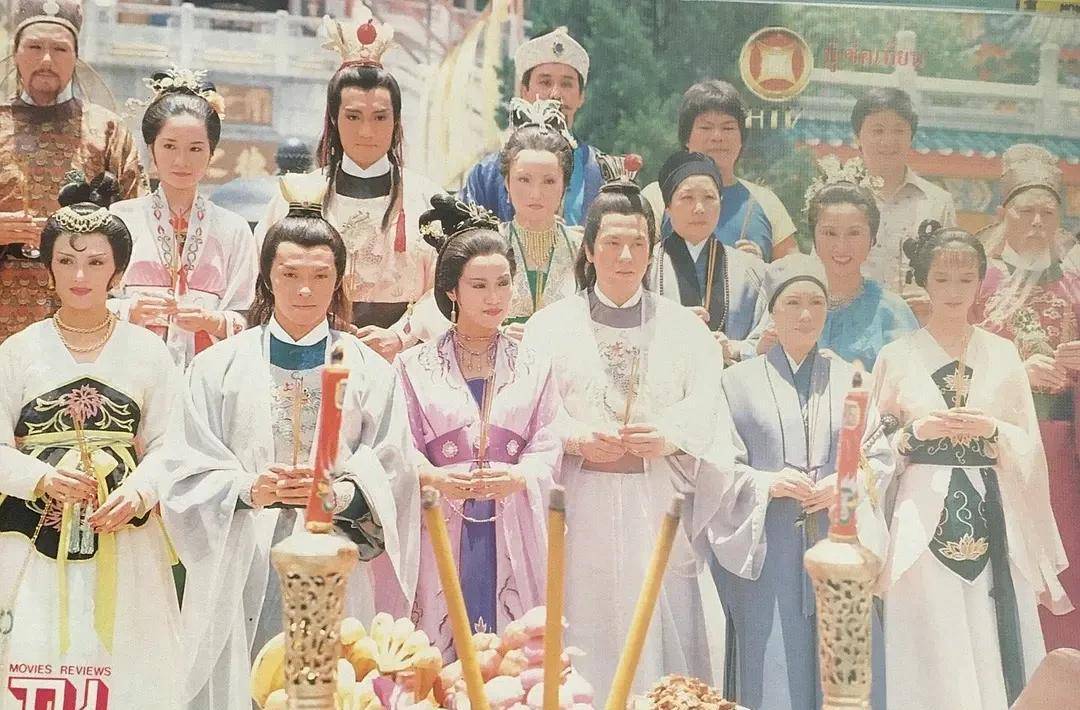

三色台就是這樣:只知一味拍劇、造星,鮮有在其他類型節目方面投入也。何況把劇集賣埠一直為三色台主要收入來源:於是弱點在節目調動上,靈活性不足也。1999年三色台被《還珠格格》打敗,即為最佳之註腳:三色台多部自製劇輪流被撒換,還是不敵亞視一部外購劇,於當年,可謂破天荒也。

按作為資源不足之小台,本該有小台之玩法:所謂創新往往是在資源有限下產生。理論上只要小台出奇制勝,大台才處劣勢;學大台作法則反而便宜予大台——舉例,往往人才亦便宜予三色台也。

而倘進一步說,亞視改變玩法事實是參考世界各地經驗:打從1990年代開始,由美、英為首之電視台,已逐漸採用「製播分離」作法,意即節目製作外判予坊間製作公司,而自己則負責播放也。尤其劇集,更加如是:三色台直至千禧年代以後依舊自製劇集,是落後於大勢,且顯得畸形也。亞視則勝在沒包袱:反正收視長期不佳,乃放膽嘗試也。

按舉凡行業、產業都該是一個生態鏈:於此一生態鏈裡,由無數性質不同之公司所構成也。三色台那種則是一條龍,由製作到播放:缺點當然是成本過鉅也。倘行業是壟斷或尚非是問題:踏入互聯網時代,收益失去保證時,那些巨大投入乃顯得愚昧也。

究其實作為小台,倘只論幕前,養著少數幾個節目主持人即已夠:三色台那種則是連龍虎武師以至路人甲乙丙亦養,蓋因為便於拍劇也。三色台之經營模式只有一個情況下才能走得通,那就是一台獨大——不一台獨大,拚命自製劇集試自找死路也!

|

| 於當年亞視播放《還珠格格》時,最前所未有、史無前例者,是讓三色台不論改播哪套自製劇皆未能挽回收視──一定程度反映三色台那種高投入經營模式,是有其致命缺陷也。(《還珠格格》官方圖片) |

問題是三色台之模式對香港人而言可謂深入人心——一言以蔽之,遭三色台洗腦也。可三色台一套到底是否金科玉律,拿各國經驗看擺明已見一二:就連海峽兩岸,早已跟隨國際之大勢也。與此同時對三色台一套過分推崇亦產生一大問題,是妨礙競爭:競爭對手沒辦法藉創意以小搏大也。如此則發多少電視台牌照亦沒用:競爭對手之思想遭三色台束縛也。

自然對亞視而言是變革之緊箍咒:比如,內部有員工死命抗拒亞視改變,僅此一點,即頭痛也。可是對亞視說,總不能在思維上,繼續被三色台牽著鼻子走:再便宜予三色台,豈不冤哉?而那些企業管理之教科書理論往往是不接地氣:尤其大企業者,一定是值得借鑑乎?純粹財力上有優勢而已。

由此乃成為亞視倒閉之根本原因:一旦有活路卻沒得選擇,註定非走死路不可時,只能仰天長嘆也!

|

| 倘綜觀亞視晚年,當見一大惡性循環在於,老板有鴻圖大計,遭保守員工反對,結果改革不成被迫退場,換一個新老板;而新老板亦同樣遭遇反對聲音,幹不下去──如此循環往復,直至亞視倒閉為止也。(維基百科圖片) |

總而言之是香港之電視市場之所以弄至一池死水,除因互聯網,香港人思維、價值觀僵化,亦是重要因由也!