當然說表表者只是限於香港:毫無疑問對很多人,根本對此片缺乏印象也。而且這不奇怪:正常而言拍科幻片對香港,太奢侈也。並非技術之問題:資金之匱乏也,而這,則是因為缺乏市場而已。

事實上,《鐵》片根本連賣埠亦說不上:翻查資料僅賣埠到台灣,而且在當地,亦沒什麼票房也。

|

| 《鐵甲無敵瑪利亞》海報,徐克作品兼任演員。(網絡圖片) |

對於港產片缺乏科幻類型之問題,是涉及到科幻片之歷史、由來等方面。

按一般人對科幻片之印象不外於《星球大戰》、《侏羅紀公園》,或說外星人、大怪獸之類也。另一方面亦似僅荷里活(下稱好萊塢),才能持續不斷有科幻片出品——其他國家諸如日本,或歐洲之法、德、意者,不是沒有,零星例子而已,且大抵慘淡收場,沒例外也。

背後原因不難明瞭:預算方面如何解決?製作科幻片一般需要尖端效果,才叫具質量,因之成本必高昂也。可是問題又在於,一旦拍出來後回報強差人意,又如何辦才好?高票房並非必然也。

根本上好萊塢是勝在所面向者,全球之市場也——日本以至法、德、意者,其電影通常不具備全球之號召力,頂多自己國內,才能有市場也。而能賣埠、面向全球之好處在哪?容易籌集資金也:於提升視覺效果方面,有米下炊也。

港產片同樣受限於市場規模:倘真要拍,一樣須踩鋼線也。

|

| 從舉世經驗看來,像科幻此等極為資金密集之題材,就只有好萊塢才有能力持續出品——好萊塢勝在所面向者,全球之市場也。(電影《侏羅紀世界:統霸天下》截圖) |

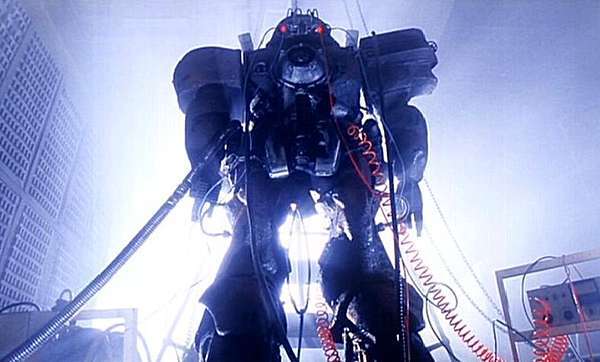

綜觀《鐵甲無敵瑪利亞》一片,倘與港產片同類型者(只能說類似)相比,算是有些水準——或準確般形容,好萊塢B級水平也(最高者固然是A級)。比如拍機器人,確真像機器人;又或者佈景上,機器人基地看上去,尚算合符科幻世界之想像——翻查資料,原來是在舊日西環垃圾焚化爐取景也。

|

| 坦率說倘真是為拍科幻片而特意製作幾部機器人──注意並非一部半部,可想而知大負擔也。(電影《鐵甲無敵瑪利亞》截圖) |

|

| 另一方面要在香港境內找到一個有科幻基地外觀之地方作佈景,究其實亦大不易──剛好有西環垃圾焚化爐(今已拆卸)取景可作權充也。(電影《鐵甲無敵瑪利亞》截圖) |

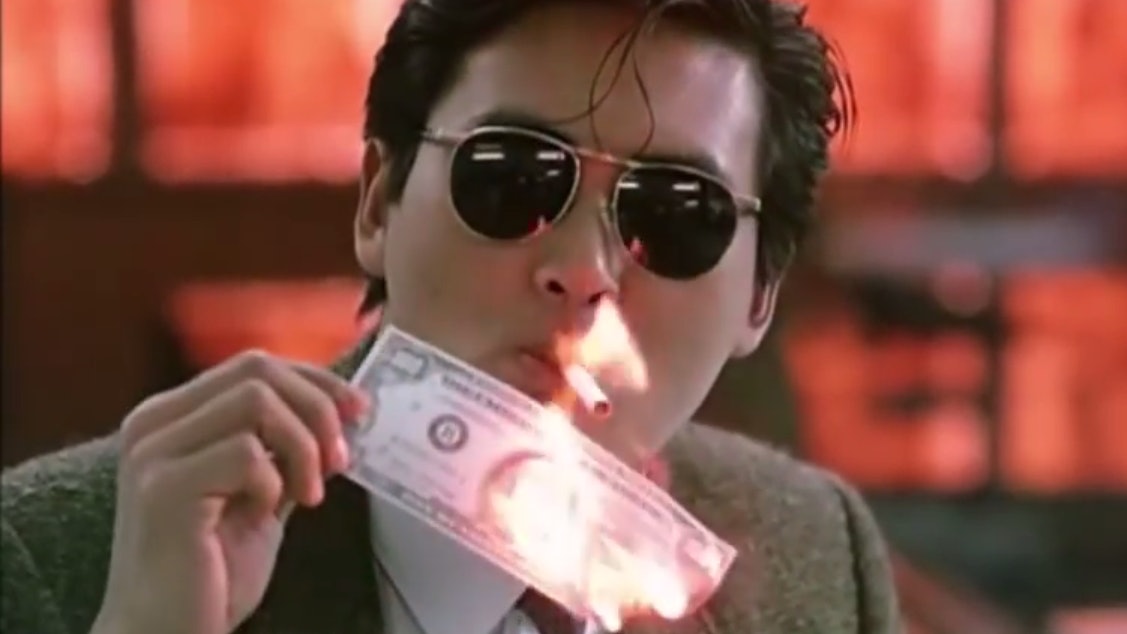

當然如此考究不是沒有代價:甚至主要角色之一,要由導演徐克來演出也。不難想像其時處境與《英雄本色》雷同——都是拍攝時局限條件多多,只能盡力而為也。而且《鐵》片更差者是,連像話之明星亦請不起——至少《英雄本色》有周潤發、張國榮也。

|

| 由導演自己演出片中一個主要角色,好處是可省回一些片酬費用──從舉世經驗看,科幻片一般很少出動大明星來主演也。(電影《鐵甲無敵瑪利亞》截圖) |

以概括之方式說,踩鋼線也——盡量在資源不足下拍出像話效果,甚需要勇氣也。

另一方面票房慘淡亦讓此片甚為尷尬:原來話說當年此片不但特意針對台灣市場,還是打算在當年農曆大年初一期間上映——視之為賀歲片也。可是發行時卻偏找不到檔期——被其他片擠佔,只有推到三月才上畫,自然觀者寥寥也。且應當指出,當年還是僅打算賣到台灣播放也。

這又牽涉港產片市場上之局限:要賣埠能賣到哪?比如文化差異問題,能不正視乎?北美市場之觀眾,受得住港產片之科幻題材乎?始終科幻片好萊塢已夠多也。而對亞洲周邊國家觀眾,倘港產片拍科幻,亦不免會拿好萊塢科幻片來比較:如此比較固然不合理,觀眾就是如此刻薄也。

|

| 按其實倘以劇情論,《鐵甲無敵瑪利亞》遭到票房失利委實相當惋惜:或說故事沒甚新意,至少尚有些完整性也。(電影《鐵甲無敵瑪利亞》截圖) |

亦大概因此片之失敗,日後港產片亦不再見科幻類型——就筆者所見,確如是也。

而倘進一步說,常說港產片粗製濫造,不是缺乏根據:只要預算一吃緊,必如是也。這好比三色台之連續劇——其質量不堪入目,難上枱面,追本溯源,吝嗇之結果也。像話之作品必然是需要大量投入:企圖以小搏大從來是踩鋼線,還要是慘淡居多也。

另一方面倘不能解決市場之問題,哪能爭取更多預算?枉然也。可是全世界又哪有另外例子一如好萊塢?好萊塢之情形,特殊情況也:誠獨一無二也。